近日👰♂️,十三屆全國人大常委會第三十八次會議對反間諜法修訂草案進行了第二次審議。

據報道🧓🏻,二次審議稿進一步準確界定了間諜行為;同時針對危害國家安全的間諜行為和其他危害國家安全的行為,完善了執法措施,規範了執法程序😋,細化了執法要求。

與此同時,由於網絡竊密、攻擊👨🏻🚀、破壞已成為間諜行為新形態,二次審議稿還擬增加有關網絡間諜的規定,並將為間諜組織及其代理人提供針對關鍵信息基礎設施的網絡安全漏洞等信息的行為規定為間諜行為🧚🏼。

網絡間諜:互聯網時代新型犯罪

所謂網絡間諜🫳🏿,是隨著網絡技術發展而出現的新型間諜犯罪方式。一般認為🙏🏻,網絡間諜和傳統間諜犯罪沒有本質區別,都是以竊取、刺探、傳遞情報或信息為核心構成要件,只不過網絡間諜的活動場所由現實物理空間轉向了網絡虛擬空間。

關於網絡間諜行為,目前學界一般采用2017年《網絡行動國際法塔林手冊2.0版》對其的定義,即指利用網絡能力,以秘密或欺詐的方式收集或試圖收集信息的行為⚃,包括但不限於利用網絡能力監視👆、監控💓、采集或竊取通過電子傳輸或存儲的通訊🙅♂️、數據或其他信息

眾所周知,間諜活動離不開所屬組織機構或國家的支持🧑🏽🦲,網絡間諜也不例外。他們往往在相關組織或國家的指使下🤹🏻♀️,或通過利用開源渠道、使用間諜軟件等手段,入侵目標計算機系統獲取情報❗️、攻擊目標地區關鍵信息基礎設施進行破壞👩🏻💼😽;或在網絡空間拉攏策反網民招募間諜;有時還煽動輿論製造對立😬🎑,激化目標國家社會矛盾。

相較於傳統間諜🚐,網絡間諜置身於無邊無際且無形的互聯網世界中,這使其活動更加隱蔽,可以在悄無人知的情況下完成大規模數據竊取🥓,且能通過不斷增加網絡層級來抹去行動痕跡🫸🏻,同時“兼顧”了安全與效率,因此深受一些網絡發達國家青睞🍗。

而對於受害方而言,遭遇有組織的網絡間諜活動🌪🤾🏿,則意味著更大的危害後果以及更高的防控成本。

諜影重重:案例頻發敲響警鐘

當前,隨著“中國威脅論”甚囂塵土,西方國家持續對我國5G、芯片製造、網絡高科技企業“圍追堵截”🙆🏽♀️,一些境外網絡間諜組織也趁機對我黨政機關、科研院所、重要行業領域以及關鍵信息基礎設施開展持續性的網絡攻擊⛹🏿♀️,以最終達到竊取情報的目的👳🏿♀️。

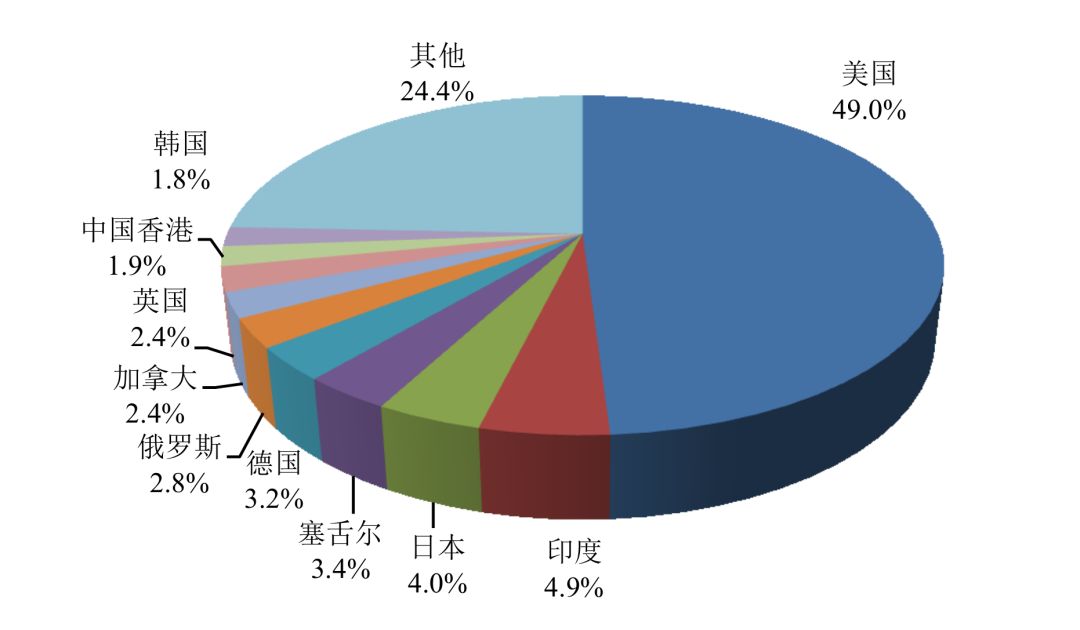

據來自國家互聯網應急中心(CNCERT)的數據顯示🧋,2021年上半年,CNCERT捕獲了約2307萬個惡意樣本📁,日均傳播達582萬余次,涉及惡意程序家族約20.8萬個🕒。其中,境外來源主要為美國、印度、日本等國家,約1.2萬個境外IPv6地址控製了我國境內約2.3萬臺IPv6地址主機。

惡意程序傳播源境外分布情況

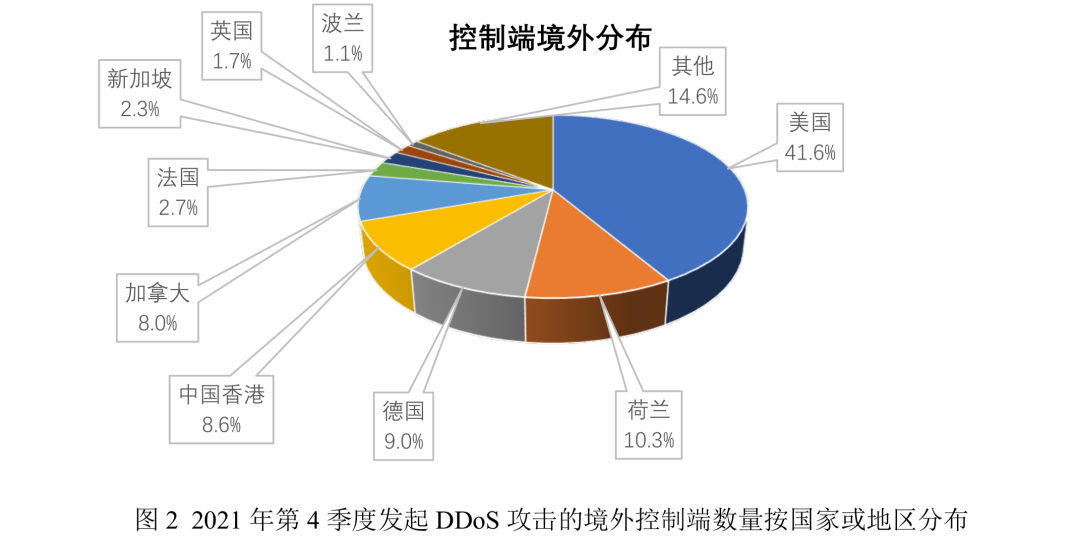

到2021年第四季度, CNCERT監測發現🖋,向我國網絡發起DDoS攻擊的活躍控製端有549 個♚,其中95%以上為境外控製端,美國、荷蘭和德國為排名前三的境外來源🤳🏻。

2021年第四季度向我國網絡發起DDoS攻擊的境外控製端分布情況

早在2020年新冠疫情肆虐期間,就有境外黑客網絡組織💆🏿♂️,不斷利用疫情相關題材🈁,對我國重要衛生醫療機構、應急管理部門、武漢市政府等目標對象發起網絡攻擊♠️,妄圖竊取我國醫療衛生行業的重要信息🤦🏽。

2022年4月👨🏼🔬,國內知名高校西北工業大學信息系統被報遭受網絡攻擊和數據竊密🧑🏿💼。後經國內團隊技術偵察分析🛣,這次攻擊活動源自美國國家安全局的“特定入侵行動辦公室”🏌🏼♀️。其使用41種網絡攻擊武器,對西北工業大學發起了上千次攻擊竊密行動👓。

西北工業大學校園

這次事件🧔,為有關行業領域和社會公眾重重敲響了網絡安全警鐘🔺⛹🏿♀️,再次引發大家對網絡間諜活動的關註。

國家計算機病毒應急處理中心發布關於西北工業大學遭受境外網絡攻擊調查報告當天🔇💖,外交部發言人毛寧在例行記者會上回答相關提問時,明確表示調查報告揭露了美國政府對中國進行網絡攻擊的又一實例,美方行徑嚴重危害中國國家安全和公民個人信息安全

人人有責:共同構築銅墻鐵壁

網絡間諜即將“入法”,將有助於我國防範、打擊來自敵對勢力的網絡間諜活動,切實維護我國家安全和利益。而我們在對相關立法行為表示支持的同時,也應當從自身做起🌯。

一方面👩⚕️,在日常工作、生活中🫓,要繃緊國家安全這根弦,堅守住自己身邊的國家安全防線⛷,一定做到涉密不上網☂️、上網不涉密。機關單位的電腦內外網不混用;不在涉密電腦上使用無線網卡、無線鼠標♟👨🏼🦱、無線鍵盤等設備;及時更新電腦殺毒軟件🧑🦽➡️,加強防範;在軍事基地😜、軍用港口等重要敏感地區,不隨意拍攝照片或上傳地理坐標……

另一方面,一旦發現危害國家安全的情況和線索,應及時向國家安全機關進行舉報。

2021年,福建一學生發現網絡間諜活動線索並及時舉報🐦🌭,得到有關部門的表彰以及物質獎勵.

只有每個人都積極行動起來,才能切實構築起反奸防諜的銅墻鐵壁和捍衛國家安全的萬裏長城。

轉自保密觀